Das erste winterharte Sortiment und dessen Bewahrung

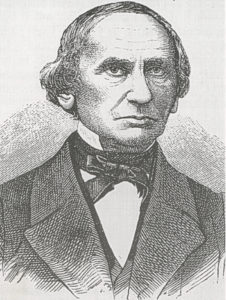

Taucht man in die Historie des Zierpflanzenbaus in Sachsen, aber teilweise auch deutschland-, europa-, ja sogar weltweit ein, so wird man unweigerlich auf die Gärtnerfamilie SEIDEL treffen und von deren Wirken fasziniert sein. Genauso ist sie auch das Bindeglied zwischen den bewahrenswerten Sortimenten in den Botanischen Sammlungen in Pirna-Zuschendorf. Der Hofgärtner Johann Heinrich SEIDEL hatte seinerzeit nicht nur eine der größten Pflanzensammlungen Deutschlands (1806: 4300 Arten), sondern auch so herausragende Kenntnisse, dass selbst Johann Wolfgang von GOETHE seine Freundschaft suchte. Die nächsten drei Generationen der Familie stehen für die Einführung von drei Spezialkulturen: Kamelien, (Topf-)Azaleen und winterharten großblumigen Rhododendronhybriden, alle zusammengefasst und ergänzt durch Heiden als „Sächsische Moorbeetpflanzen“ bezeichnet. Die Kamelien waren dabei die erste Spezialkultur des Zierpflanzenbaus überhaupt. Deren Massenproduktion, ermöglicht durch die von SEIDEL eingeführte Stecklingsvermehrung, war mindestens in Deutschland, vermutlich aber weltweit, etwas ganz Neues, was aber heute noch die Entwicklung bestimmt. Die SEIDELsche Pflanzenfabrik wurde bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, was Kamelien betraf, zur größten der Welt. Dazu kamen die Entwicklung von Marketingstrategien und die Öffnung der Auslandsmärkte für den deutschen Zierpflanzenbau. SEIDEL exportierte nicht nur in europäische Länder, sondern auch nach Amerika und Afrika. Die Fa. T. J. SEIDEL war genau so ein globalisiertes Unternehmen, wie wir sie heute allerorten erleben.

Die winterharten Rhododendronhybriden stehen für eine Kultur, die sich zwar aus dem Zierpflanzenbau heraus entwickelte, aber bald für das Baumschulwesen und die Garten- und Landschaftsgestaltung stand.

Das Schöne an der Einführung Seidelscher Kulturen ist immer, dass am Anfang eine hübsche Geschichte steht: Nachdem Hermann SEIDEL in Dresden-Striesen einen Kiefernwald erworben hatte, pflanzte er in diesen Versuchsgarten im Jahre 1877 Rhododendren. Ein harter Winter kam und der Fehlschlag war offenbar. Doch dann gab es die freudige Überraschung: Hinter dem Kanal an einer Kiesgrube stand ein aussortiertes Exemplar. Der Obergärtner Nitzschner kam nach dem Winter zufällig dort vorbei und sah mit größtem Erstaunen, dass die Sorte frisch und voller Knospen war. Hermann SEIDEL, hocherfreut über diese Nachricht, benannte diese Sorte nach dem vielfach totgesagten Papst Leo XIII. (BRABANT1930). Die Züchtung winterharter Rhododendronhybriden konnte beginnen. Der Obergärtner erhielt später auch noch seine eigene Sorte.

Das Schöne an der Einführung Seidelscher Kulturen ist immer, dass am Anfang eine hübsche Geschichte steht: Nachdem Hermann SEIDEL in Dresden-Striesen einen Kiefernwald erworben hatte, pflanzte er in diesen Versuchsgarten im Jahre 1877 Rhododendren. Ein harter Winter kam und der Fehlschlag war offenbar. Doch dann gab es die freudige Überraschung: Hinter dem Kanal an einer Kiesgrube stand ein aussortiertes Exemplar. Der Obergärtner Nitzschner kam nach dem Winter zufällig dort vorbei und sah mit größtem Erstaunen, dass die Sorte frisch und voller Knospen war. Hermann SEIDEL, hocherfreut über diese Nachricht, benannte diese Sorte nach dem vielfach totgesagten Papst Leo XIII. (BRABANT1930). Die Züchtung winterharter Rhododendronhybriden konnte beginnen. Der Obergärtner erhielt später auch noch seine eigene Sorte.

Der Wunsch nach winterharten Rhododendren war in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts aktuell und eine Reihe von Züchtern beschäftigten sich auf unterschiedliche Weise damit. Dazu an späterer Stelle mehr. Der Königliche Garteninspektor im Botanischen Garten Dresden, Franz LEDIEN schrieb 1899: „Noch vor wenig Jahrzehnten wußten kaum die gebildeteren Kreise unseres Volkes etwas über winterharte Rhododendron. Man kannte sie von gelegentlichen Reisen nach England, man hatte sie wohl auch hie und da an Deutschlands Meeresküste gesehen und bewundert, immer aber geschah es mit dem Gefühle schmerzlichsten Bedauerns, dass ein Winter Mitteldeutschlands all dieser Herrlichkeit ein Ende setzen würde, und dabei blieb es bis auf weiteres“(LEDIEN 1899).

Bei SEIDELs waren die Rhododendren längst keine unbekannte Kultur. Der Privatgelehrte Dr. PETZSCH aus Pesterwitz schreibt über den Gartenkatalog des Hofgärtner Johann Heinrich SEIDEL von 1782: „Außer einigen Rhododendron-Gartenkreuzungen werden von ihm schon sechs Rhododendren-Arten genannt und kultiviert.“ Im Jahre 1807 verkaufte er selbstgezogene Rh. ponticum L. (SEIDEL 1932). Schon im Jahre 1816 inserierte Traugott Leberecht SEIDEL, Sohn des Hofgärtners, diese Pflanzengattung. Um 1839 schreibt er: „Daß ich auch Rhododendron für einen Artikel halte den man Schockweis verkaufen kann“. Und weiter teilte er seinem Bruder Gottlob Friedrich mit: „…, und Jacob (Jacob Friedrich SEIDEL d.R.) saete dasselbe Jahr noch 10 mal mehr. Er pflanzte bestimmt mehr als 1000 Schock (= 60.000 Stück) aus. Ich glaubte nicht zu erleben, daß diese verbraucht würden, und doch hatte er letzten Herbst welche …kaufen müssen“ (SEIDEL Familienarchiv).

Bei SEIDELs waren die Rhododendren längst keine unbekannte Kultur. Der Privatgelehrte Dr. PETZSCH aus Pesterwitz schreibt über den Gartenkatalog des Hofgärtner Johann Heinrich SEIDEL von 1782: „Außer einigen Rhododendron-Gartenkreuzungen werden von ihm schon sechs Rhododendren-Arten genannt und kultiviert.“ Im Jahre 1807 verkaufte er selbstgezogene Rh. ponticum L. (SEIDEL 1932). Schon im Jahre 1816 inserierte Traugott Leberecht SEIDEL, Sohn des Hofgärtners, diese Pflanzengattung. Um 1839 schreibt er: „Daß ich auch Rhododendron für einen Artikel halte den man Schockweis verkaufen kann“. Und weiter teilte er seinem Bruder Gottlob Friedrich mit: „…, und Jacob (Jacob Friedrich SEIDEL d.R.) saete dasselbe Jahr noch 10 mal mehr. Er pflanzte bestimmt mehr als 1000 Schock (= 60.000 Stück) aus. Ich glaubte nicht zu erleben, daß diese verbraucht würden, und doch hatte er letzten Herbst welche …kaufen müssen“ (SEIDEL Familienarchiv).

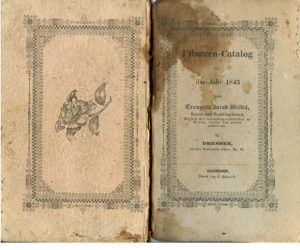

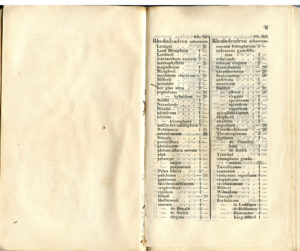

Üblich war die Kultur von Rhododendron arboreum SMITH in Töpfen, die dann angetrieben als Marktware verkauft wurden. Diese zeichneten sich durch ausgezeichnete Farben aus, waren aber bei uns nicht winterhart. Im Katalog von 1843 führte Jacob Friedrich SEIDEL bereits 86 verschiedene dieser Art, Sorten wie `Prinz Albert`, `Reichenbachianum` und `Seidelianum‘ *1) lassen vermuten, dass es sich um eigene Züchtungen handelte. Darüber hinaus sind im Katalog 15 weitere Arten dieser Gattung zu finden (SEIDEL 1843). Es ist aus den Katalogen nicht ersichtlich, ob überhaupt und wenn, dann welche Sorten eigene Züchtungen von SEIDEL sind. Viele Sortennamen könnten aber auf eigene Züchtungen hinweisen. Erst ab 1867 werden eigene Neuzüchtungen hervorgehoben.

Üblich war die Kultur von Rhododendron arboreum SMITH in Töpfen, die dann angetrieben als Marktware verkauft wurden. Diese zeichneten sich durch ausgezeichnete Farben aus, waren aber bei uns nicht winterhart. Im Katalog von 1843 führte Jacob Friedrich SEIDEL bereits 86 verschiedene dieser Art, Sorten wie `Prinz Albert`, `Reichenbachianum` und `Seidelianum‘ *1) lassen vermuten, dass es sich um eigene Züchtungen handelte. Darüber hinaus sind im Katalog 15 weitere Arten dieser Gattung zu finden (SEIDEL 1843). Es ist aus den Katalogen nicht ersichtlich, ob überhaupt und wenn, dann welche Sorten eigene Züchtungen von SEIDEL sind. Viele Sortennamen könnten aber auf eigene Züchtungen hinweisen. Erst ab 1867 werden eigene Neuzüchtungen hervorgehoben.

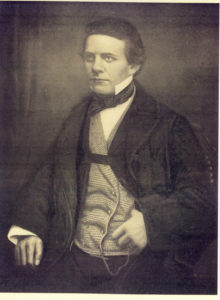

Hermann SEIDEL (1833-1896), der Sohn Jacob Friedrichs und Enkel des Hofgärtners reiste nach Beendigung seiner Gärtnerlehre für sieben Jahre nach Frankreich und England. Im Jahre 1859 bereiste er die Grafschaft Surrey und war überwältigt von der ungeheuren Fülle und Schönheit der dortigen Rhododendren. Die Frage, ob dies auch in Deutschland möglich sein könnte, bestimmte nun sein Denken und Handeln. Ein Jahr zuvor lernte er 1858 von Peter SMITH aus Schottland, dass nicht die Kälte, sondern der Wind die Rhododendren schädigte. Dieser bewege die gefrorenen, steifen Blätter und zerbreche das Zellgewebe. Dazu kommt die Märzsonne nach kalten Nächten, die die Pflanzen vertrocknen lässt (LEDIEN 1899). Diese Erkenntnis bewog SEIDEL später, den oben erwähnten Kiefernwald in Dresden-Sriesen zu erwerben. Die hohen Kronen in ziemlicher Höhe konnten, ohne zu viel Licht wegzunehmen, ein leichtes, luftiges und schützendes Dach bilden.

Hermann SEIDEL (1833-1896), der Sohn Jacob Friedrichs und Enkel des Hofgärtners reiste nach Beendigung seiner Gärtnerlehre für sieben Jahre nach Frankreich und England. Im Jahre 1859 bereiste er die Grafschaft Surrey und war überwältigt von der ungeheuren Fülle und Schönheit der dortigen Rhododendren. Die Frage, ob dies auch in Deutschland möglich sein könnte, bestimmte nun sein Denken und Handeln. Ein Jahr zuvor lernte er 1858 von Peter SMITH aus Schottland, dass nicht die Kälte, sondern der Wind die Rhododendren schädigte. Dieser bewege die gefrorenen, steifen Blätter und zerbreche das Zellgewebe. Dazu kommt die Märzsonne nach kalten Nächten, die die Pflanzen vertrocknen lässt (LEDIEN 1899). Diese Erkenntnis bewog SEIDEL später, den oben erwähnten Kiefernwald in Dresden-Sriesen zu erwerben. Die hohen Kronen in ziemlicher Höhe konnten, ohne zu viel Licht wegzunehmen, ein leichtes, luftiges und schützendes Dach bilden.

In England, wo schon seit 1830 Rhododendron ins Freie gepflanzt wurden (DÄNHARDT 1978), waren damals die Züchter Anthony WATERER und John STANDISH führend in der Rhododendronzüchtung. Hermann SEIDEL beschloss „an die Quelle all dieser Schätze“ (SEIDEL 1902) zu gehen. So blieb er ein Jahr bei STANDISH in Bagshot, um mit diesem gemeinsam Kreuzungen durchzuführen. Rh. arboreum SMITH bot gute Farben, blühte aber ungenügend. Bei Rh. ponticum L. und Rh. catawbiense MICHAUX war es umgekehrt. Durch Kreuzung sollten Blühwilligkeit und bessere Farben erreicht werden. Da dies nur begrenzt gelang, versuchte man die Exemplare mit schönen Farben durch Selbstung zu mehr Blühwilligkeit zu bringen (SEIDEL 1879, 1885, 1890). Die große Zahl an neu entstandenen Varietäten gaben teils STANDISH und teils SEIDEL in späteren Jahren in den Handel. Dazu gehörten ‚Lady Emil Peele’*2) sowie ‚The Queen‘ und ‚Jay Gould’*3) mit jedoch ungenügender Frosthärte (DÄNHARDT 1978).

Durch den Tod Jacob Friedrichs musste Hermann 1860 nach Dresden zurückkehren und am 13. April 1860 den väterlichen Betrieb übernehmen. Auf der Äußeren Rampischen Gasse als Betriebsstandort war es zu eng geworden. So eröffnete er im Jahre 1865 seine neue, 67.000 qm große und mit moderner Hochdruckdampfheizung ausgestattete Gärtnerei in Dresden-Striesen. Dort erwarb er dann 1875 auch besagten Kiefernwald, begrenzt von der heutigen Augsburger-, Pohland-, Eisenacher- und Ermelstaße (SCHRÖDER 1989) für seine Rhododendronzucht.

Durch den Tod Jacob Friedrichs musste Hermann 1860 nach Dresden zurückkehren und am 13. April 1860 den väterlichen Betrieb übernehmen. Auf der Äußeren Rampischen Gasse als Betriebsstandort war es zu eng geworden. So eröffnete er im Jahre 1865 seine neue, 67.000 qm große und mit moderner Hochdruckdampfheizung ausgestattete Gärtnerei in Dresden-Striesen. Dort erwarb er dann 1875 auch besagten Kiefernwald, begrenzt von der heutigen Augsburger-, Pohland-, Eisenacher- und Ermelstaße (SCHRÖDER 1989) für seine Rhododendronzucht.

Übrigens nannte SEIDEL diesen und auch sein dort erbautes Wohnhaus „Sansibar“, weil er im Osten und „bei den Wilden läge“. Gar zu oft wurden ihm in der Anfangszeit die Zaunslatten gestohlen. „Striesen, Striesen – Stadt verwiesen“ – so hieß es damals. Die Polizei brachte in Dresdens Stadtzentrum aufgesammelte Bettler genau an die Stadtgrenze, d.h. an SEIDELs Tor. Bei SEIDEL bekamen sie einen Kaffee und zogen dann zurück in die Stadt. Erst völlig allein, folgten bald 68 weitere Gärtner und Striesen entwickelte sich zum Gärtnerdorf. Nun hieß es: „Wer sein Leben will genießen, zieht nach Striesen“. Auf Grund der enormen Produktion von Kamelien und Azaleen sprach man ehrfurchtsvoll von SEIDEL als dem „König von Striesen“.

In offiziellen Verlautbarungen nannte SEIDEL sein „Sansibar“ allerdings „den Garten der Frau Minna Seidel“, nach seiner lieben Frau. Um 1920 wurde daraus ein Volkspark bzw. der Hermann-Seidel-Park, von dem heute nur noch klägliche Reste existieren. Auf dem Gelände der einstigen Villa, die im letzten Krieg zerbombt wurde, befindet sich heute ein Kindergarten.

Doch zurück zu den Rhododendren. Ein weiterer Tipp von Peter SMITH war für SEIDEL sehr wertvoll. Er empfahl ihm den völlig winterharten Rhododendron ‚Cunninghams White‘. SEIDEL vermehrte diese heute noch übliche Sorte aus Stecklingen und nutzte sie statt des damals üblichen Rh. ponticum L. als Veredlungsunterlage (LEDIEN 1899, SEIDEL 1885, 1890). Diese beschleunigt die herbstliche Ausreife und erhöhte damit natürlich die Winterhärte maßgeblich. (SEIDEL 1903/04). Außerdem hatte er damit eine sicher winterharte weiße Sorte, die sein Enkel, auch wieder namens Hermann, später als unverwüstlich und als „Unkraut unter den Rhododendron“ beschreibt (SEIDEL 1929) und die er in Massen produzieren konnte.

Alle aus England mitgebrachten Züchtungen sowie die seines Vaters Jacob Friedrich und seine eigenen pflanzte Hermann SEIDEL im Jahre 1877 in seinen Kiefernwald. Nach einem strengen Winter war der Fehlschlag offenbar. Nur wenige der englischen SEIDEL-STANDISH-Kreuzungen waren genügend hart: ‚Goethe’*4), ‚Minnie’*5), ‚Julius Rüppel’*6), ‚Jewess’*7), ‚Omer Pascha’*8) und ‚Dr. Hooker’*9) (SEIDEL 1926). Trotz allem und vor allem wegen der nachfolgend kritischen Bewertung, kann daher das Jahr 1877 als das erste Jahr einer wissenschaftlich ausgerichteten Rhododendronzüchtungsarbeit in Deutschland festgesetzt werden (SCHRÖDER 1989). Ursache der Misserfolge war die allgemein verbreitete irrige Ansicht, die Pflanzen könnten sich akklimatisieren. Bestärkt wurde diese Annahme durch folgende Beobachtung: Üblich war die Einhausung der ins Freie gepflanzten und damals meist aus Holland oder England stammenden Pflanzen im Winter. Nun stellte man an älteren Pflanzen fest, dass sie auch ohne diesen Schutz überlebten. Man meinte, sie hätten sich nun an unser Klima gewöhnt. Nach deren Vermehrung musste man aber feststellen, dass die daraus nun gewonnenen Pflanzen wieder höchst frostempfindlich waren. Warum? Ältere Rhododendron bildeten kürzere Triebe, die dadurch schneller ausreifen und somit den Winter besser überstehen konnten. Auch kann der Gesundheitszustand der Pflanze zu unterschiedlicher Widerstandsfähigkeit innerhalb einer Sorte oder Art führen. Den pontischen Rhododendron waren „bei uns der Winter zu kalt, die Luft zu trocken und die Gegensätze zwischen Sonne und Schatten, zwischen warm und kalt zu groß“ (SEIDEL 1903/04). Dieses Lehrgeld hätte Hermann SEIDEL nicht zahlen müssen, so er die Empfehlungen seines Vaters beachtet hätte. Jacob Friedrich S. hatte schon 1820 folgende Rhododendronarten für hart erklärt: Rh. azaleoides, catawbiense, ferrugineum, hirsutum, maximum, dahuricum und dahuricum atrovirens (SEIDEL 1846, SEIDEL 1903/04). Aber Hermann SEIDEL war in dieser Hinsicht auch von Peter SMITH und John BOOTH beeinflusst, die beide Verfechter der Akklimatisierungstheorie waren und deren Meinung er sehr schätzte. Im Gegensatz dazu zieht 1903/04 sein Sohn Rudolf SEIDEL (1861-1918) den Schluss, dass nach 50jährigen Versuchen kein Rhododendron existiere, der in irgendeiner Weise seine Eigenschaften verändert hätte (SEIDEL 1903/04).

Nach zunehmender Einsicht begann Hermann nun als hart erkannte Sorten zu kreuzen. Seine rote Sorte ‚Jacob Seidel‘ (1867) wurde sehr beachtet. Daneben widmete sich Hermann SEIDEL auch den als imposant beschriebenen Herkünften aus dem Himalaja, Rh. argenteum und Rh. falconeri, die er wiederum mit Rh. album hybridum kreuzte. So entstanden `Königin Carola‘ (1878), `König Albert‘ (1878) und später `Frau Dr. Schiffner‘ (1885)(SEIDEL 1885, 1890). Die letztgenannte ist bis heute die einzige deutsche Sorte, die mit einem F. C. C. der Royal Horticultural Society in England ausgezeichnet wurde (SCHMALSCHEIDT 2002, SEIDEL 1893).

Letztendlich war das Zuchtmaterial jedoch zu „buntscheckig“. Man wusste einfach zu wenig über die Eigenschaften der verwandten Sorten und damit konnte man auch nicht zielgerichtet züchten bzw. „weiterbauen“, wie es Sohn Rudolf ausdrückte (SEIDEL 1903/04). Dieser begleitete Hermanns Arbeiten an den Rhododendron die letzten 20 Lebensjahre. Um 1887 standen bei SEIDEL bereits 175.000 Rhododendren in Kultur.

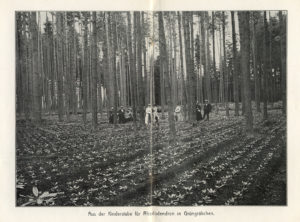

Rudolf SEIDEL überführte die Kulturen nach Grüngräbchen, wo er im Jahre 1898 das Rittergut mit einschließlich 150 ha Moor- und Heideland erwarb. Dort ausgepflanzt wuchsen die Pflanzen erst wunderbar; die ersten beiden Winter waren mild und schneereich. Dann kam der schneelose Winter des Jahres 1899/1900 mit – 25°R (SEIDEL 1913) (entspricht 31,25°C), nach SCHRÖDER bis – 33 °C (SCHRÖDER 1989). Von den im Dresdner Versuchsgarten (Striesen) für tauglich befundenen 106 Sorten haben sich in Grüngräbchen nur 17 bewährt (SEIDEL 1902). Später schrieb SEIDEL von 14 harten der 110 ausgepflanzten (SEIDEL 1913, SCHRÖDER 1989). Bei diesen Sorten waren weder das Laub noch die Knospen geschädigt. Der Standort nahe Kamenz, wo die Temperaturen durchschnittlich 4 °C unter denen Dresdens lagen und wo es Jahre völlig ohne frostfreie Monate gab, war bewusst gewählt. Rudolf SEIDEL erklärte die kalten Winter in voller Konsequenz zum „Bundesgenossen“. Das hieß auch, dass Aussaaten und Jungpflanzenanzucht, die in Dresden unter Schutz erfolgten, nun völlig im Freien stattfanden (SEIDEL 1902). Ein schönes Beispiel für die Wetterextreme Grüngräbchens schildert Ernst BOHLMANN aus dem Jahr 1904:

Rudolf SEIDEL überführte die Kulturen nach Grüngräbchen, wo er im Jahre 1898 das Rittergut mit einschließlich 150 ha Moor- und Heideland erwarb. Dort ausgepflanzt wuchsen die Pflanzen erst wunderbar; die ersten beiden Winter waren mild und schneereich. Dann kam der schneelose Winter des Jahres 1899/1900 mit – 25°R (SEIDEL 1913) (entspricht 31,25°C), nach SCHRÖDER bis – 33 °C (SCHRÖDER 1989). Von den im Dresdner Versuchsgarten (Striesen) für tauglich befundenen 106 Sorten haben sich in Grüngräbchen nur 17 bewährt (SEIDEL 1902). Später schrieb SEIDEL von 14 harten der 110 ausgepflanzten (SEIDEL 1913, SCHRÖDER 1989). Bei diesen Sorten waren weder das Laub noch die Knospen geschädigt. Der Standort nahe Kamenz, wo die Temperaturen durchschnittlich 4 °C unter denen Dresdens lagen und wo es Jahre völlig ohne frostfreie Monate gab, war bewusst gewählt. Rudolf SEIDEL erklärte die kalten Winter in voller Konsequenz zum „Bundesgenossen“. Das hieß auch, dass Aussaaten und Jungpflanzenanzucht, die in Dresden unter Schutz erfolgten, nun völlig im Freien stattfanden (SEIDEL 1902). Ein schönes Beispiel für die Wetterextreme Grüngräbchens schildert Ernst BOHLMANN aus dem Jahr 1904:

- 24.05.1904: – 5°C, die Neutriebe erfrieren.

- 23.06.1904: – 4 °C, der zweite Trieb erfriert wieder.

- 18. 09.1904: – 10 °C, der dritte, durch 16wöchige Sommerhitze geschädigte und im Frühherbst durch Regen schlecht ausgereifte Trieb wurde an den Blütenknospen geschädigt.

- Januar 2005: – 25 °C Barfrost

Ergebnis: Ein großer Teil der SEIDEL-Sorten blühte im nächsten Frühling trotz allem voll, obwohl eine Reihe heimischer Gehölze wie Fichten erfroren waren (BOHLMANN 1905/06).

Hybridisation statt Akklimatisation hieß der neue Plan. Wo wollte man hin? Das Ideal einer Rhododendronpflanze wurde formuliert: „die leuchtendste Blütenfarbe, die eleganteste Blumenform, die kernigste Belaubung, das kräftigste Wachstum mit einer Unempfindlichkeit gegen den ärgsten Frost, den größten Sturm, den schlimmsten Sonnenbrand und die fürchterlichste Dürre“ (SEIDEL 1920, KAMMEYER 1923).

Hybridisation statt Akklimatisation hieß der neue Plan. Wo wollte man hin? Das Ideal einer Rhododendronpflanze wurde formuliert: „die leuchtendste Blütenfarbe, die eleganteste Blumenform, die kernigste Belaubung, das kräftigste Wachstum mit einer Unempfindlichkeit gegen den ärgsten Frost, den größten Sturm, den schlimmsten Sonnenbrand und die fürchterlichste Dürre“ (SEIDEL 1920, KAMMEYER 1923).

Daraus mussten zuerst die Zuchtziele erstellt werden und Rudolf SEIDEL nennt hier die folgenden:

- Blühwilligkeit schon bei jungen Pflanzen,

- Klarheit der Farbunterschiede,

- guter Wuchs und feste Bewurzlung,

- dunkle, im Wind ohne Schaden bewegliche, mittelgroße Belaubung,

- Wetterfestigkeit,

- Anspruchslosigkeit,

- späte Blüte,

- Knospenansatz auf dem ersten Triebe,

- womöglich: Samenbeständigkeit!

Im Ergebnis der 1893 von Rudolf SEIDEL durchgeführten Versuche (SCHRÖDER 1989) wurden für die Kreuzungen drei absolut harte Arten ausgewählt: Rh. catawbiense MICHAUX aus Nordamerika, Rh. smirnowii TRAUTV. aus dem Kaukasus und Rh. japonicum Metternichii (=Rh. metternichii SIEBOLD & ZUCCARINI) aus Japan (SEIDEL 1902).

Im Ergebnis der 1893 von Rudolf SEIDEL durchgeführten Versuche (SCHRÖDER 1989) wurden für die Kreuzungen drei absolut harte Arten ausgewählt: Rh. catawbiense MICHAUX aus Nordamerika, Rh. smirnowii TRAUTV. aus dem Kaukasus und Rh. japonicum Metternichii (=Rh. metternichii SIEBOLD & ZUCCARINI) aus Japan (SEIDEL 1902).

Hier hatte man nicht nur klar definierte Eigenschaften, sondern auch vor allem bei Rh. catawbiense MICHAUX die Fähigkeit, bei Frösten sehr schnell die Verdunstung durch Rollen und Hängen der Blätter massiv einzuschränken. Dies galt auch in umgekehrter Weise, dass diese Art nach Ende des Frostes schnell wieder zu voller Schönheit zurückkehrt (SEIDEL 1903/04). Im Gegensatz dazu bleibt bei den von Rh. ponticum L. stammenden Sorten das Laub bei Frost entfaltet stehen (BOHLMANN 1905/06).

Verzichten musste SEIDEL also auf die Zierlichkeit der Rh. ponticum L. und die reinen leuchtenden Farben der Rh. arboreum SMITH, welche gemeinsam die Schönheit der englischen Sorten ausmachten (SEIDEL 1920). Das Dilemma, welches sich daraus ergab, war: Je schöner eine Blütenfarbe war, umso weniger hart war sie. Umgekehrt galt, je härter die Sorte, desto unscheinbarer war die Blüte (SEIDEL?).

Die aus der Kreuzung der drei genannten Arten erreichbare Farbskala reichte nicht aus. Es fehlte ein klares Weiß ebenso wie ein kräftiges Rot. Die rote Farbe konnten Nachkommen aus Kreuzungen von Rh. catawbiense MICHAUX mit Rh. arboreum SMITH liefern. Das Weiß bringt die Verbindung von Rh. catawbiense MICHAUX mit Rh. caucasicum PALLAS hervor. SEIDEL suchte Sorten dieser beiden Kreuzungen aus, die sich als hart bewährt hatten. Diese waren ‚Jay Gold‘ und ‚Mrs. Milner‘ für die roten Töne und ‚Boule de Neige‘ für Weiß. Dazu wählte er noch die porzellanweiße Campanulatum-Hybride ‚Viola‘. Mit nur 12 verschiedenen Kreuzungen mit den genannten Arten und Sorten erreichte SEIDEL die Farbpalette vom Schwarzrot bzw. dunklen Purpur bis zu strahlendem Weiß, in allen Abstufungen über das feurige Rot, das lebhafte Rosa, zarte Violettfärbung sowie gerandete und gefleckte Varietäten eingeschlossen (SEIDEL 1902). Damit sind die Grundzüge der winterharten Rhododendronzüchtung umrissen.

Die ersten Kreuzungen der genannten Arten wurden noch in Dresden im Jahre 1891 durchgeführt und ausgesät (SCHRÖDER 1989). Um 1902 gibt Rudolf SEIDEL die jährlich pikierten Sämlinge mit 40 – 50.000 Stück an (SEIDEL 1902). Im Laufe der Jahre entstanden so bei SEIDEL 3.430 Hybriden (SEIDEL 1913), aus denen 600 Varietäten ausgewählt und getauft wurden. Nach 15jähriger Prüfung wurden dabei entsprechend den Zuchtjahren alphabetisch geordnete Namen vergeben. Sorten, wie ‚Adalbert‘ oder ‚Alfred‘ stammen also aus dem ersten Jahrgang (Kreuzung 1891 und 1906 in den Handel gebracht), ‚Cosima‘ z.B. aus dem dritten usw. Die „U“-Kreuzungen erfolgten 1910 (SCHRÖDER 1989). Die langjährigen Prüfungen erforderten neben den Fragen von Wuchs und Härte z.B. auch die Stabilität der Blütenfarbe. Ein sonnenreicher Sommer führt zu schöneren Farben in der nächstjährigen Blütezeit (KAMMEYER 1923).

Schlussfolgernd aus dem obigen stellte Rudolf SEIDEL zehn Kreuzungsregeln auf:

Schlussfolgernd aus dem obigen stellte Rudolf SEIDEL zehn Kreuzungsregeln auf:

- 1. Kreuze nie Unbekanntes, selbst wenn die Kreuzungspartner zur Erreichung des Zweckes geeignet erscheinen.

- 2. Beginne eine Kreuzung mindestens mit einer echten Art.

- 3. Laß diese echte Art Samenträger sein.

- 4. Wähle nur ganz gesunde Exemplare zur Ausführung einer Kreuzung.

- 5. Versichere dich gewissenhaft, dass eine Fremdbestäubung neben der deinigen (Hummel) nicht stattfinden kann.

- 6. Wiederhole die Bestäubung an mehreren aufeinander folgenden Tagen, bis die Narbe ganz trocken ist.

- 7. Kreuze nie allzu scharfe Kontraste.

- 8. Bedenke, daß die Kreuzungspartner, jeder von seiner Seite, immer versuchen werden, ihre Eigenschaften bei den Hybriden zu vererben. Für die Annahme, daß der Pollenspender für die Farbe, der Samenträger für die Kultureigenschaften der Nachkommenschaft maßgebend sei, habe ich noch nie einen vollgültigen Beweis gefunden.

- 9. Gib von den erzogenen Sämlingen denen, die zuerst keimten und sich robust zeigen, den Vorzug. Die Keimungsenergie und die spätere Brauchbarkeit der Hybriden für die Kultur scheinen in innigem Zusammenhang zu stehen.

- 10. Kreuze keine frisch verpflanzten Exemplare und wähle solche, die genügend Sonne haben, den Samen gut ausreifen zu lassen.

(SCHRÖDER 1989).

Im Jahre 1908 verzeichnete der Bestand in Grüngräbchen 291.843 Rhododendron bei einer Vermehrungsrate von 20.000 Unterlagen (DÄNHARDT 1978, SCHRÖDER 1989). Ab 1913 lieferte die Firma 12-15.000 vier- bis fünfjährige Veredlungen zum Verkauf im Jahr (SEIDEL 1902, 1903-04, 1913).

Im Jahre 1908 verzeichnete der Bestand in Grüngräbchen 291.843 Rhododendron bei einer Vermehrungsrate von 20.000 Unterlagen (DÄNHARDT 1978, SCHRÖDER 1989). Ab 1913 lieferte die Firma 12-15.000 vier- bis fünfjährige Veredlungen zum Verkauf im Jahr (SEIDEL 1902, 1903-04, 1913).

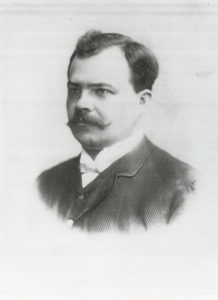

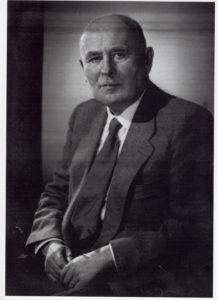

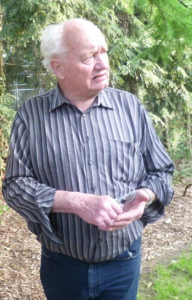

Der Sohn Rudolfs, namens wie sein Großvater T. J. Hermann SEIDEL (1890-1957), Bild 011 setzte die Züchtungsarbeit in bescheidenerem Maße fort. Im Jahre 1938 kreuzte er die SEIDEL-Sorten ‚Hassan‘ und ‚Genoveva‘ und erhielt 15 Neuheiten (SCHRÖDER 1989). Diese wurden zunächst als Nummernsorten (z.B. SEIDEL Nr. 100) geführt und erhalten teilweise heute noch bei besonderen Anlässen Namen. Eine wurde dem Mann seiner Tochter Ursula, Ludwig Schröder, gewidmet. Er führte die Firma durch DDR-Zeiten als Privat-Unternehmen. Eine weitere ist nach Christian Schröder, dem jetzigen Betriebsinhaber seit 1987, benannt.

Der Sohn Rudolfs, namens wie sein Großvater T. J. Hermann SEIDEL (1890-1957), Bild 011 setzte die Züchtungsarbeit in bescheidenerem Maße fort. Im Jahre 1938 kreuzte er die SEIDEL-Sorten ‚Hassan‘ und ‚Genoveva‘ und erhielt 15 Neuheiten (SCHRÖDER 1989). Diese wurden zunächst als Nummernsorten (z.B. SEIDEL Nr. 100) geführt und erhalten teilweise heute noch bei besonderen Anlässen Namen. Eine wurde dem Mann seiner Tochter Ursula, Ludwig Schröder, gewidmet. Er führte die Firma durch DDR-Zeiten als Privat-Unternehmen. Eine weitere ist nach Christian Schröder, dem jetzigen Betriebsinhaber seit 1987, benannt.

Damit hatte sich die ursprüngliche Spezialkultur der Zierpflanzenbetriebe zu einer Baumschulkultur gewandelt. Diese neuen Möglichkeiten nutzend, kam es zu weiteren Betriebsgründungen in dieser Branche. Bei den Erhebungen von 1933 gab es dann bereits 12 Rhododendron-Spezialbetriebe mit einer Anbaufläche von 54 ha (SCHIMMLER 1933).

Wie schon seine Vorfahren verstand es auch Rudolf SEIDEL, seine Neuzüchtungen bekanntzumachen. Nicht nur, dass Grüngräbchen zur Zeit der Blüte an manchen Tagen 2-3Tausend Besucher (SEIDEL 1932) anzog und dass immer mehr Parkanlagen für die neuen Züchtungen sprachen. Furore machten SEIDELS Sorten auf den großen Ausstellungen. Einige seien hier aufgezählt:

Im Jahre 1885 machte er noch gemeinsam mit seinem Vater mit einer spektakulären Ausstellung auf sich aufmerksam: Acht Eisenbahnwaggons, beladen mit 2000 Rhododendron in 100 Sorten (davon 30 eigene Züchtungen) brachten beide nach Berlin in den Wintergarten des Central-Hotels und bepflanzten dort eine Fläche von 520 qm des 1700 qm großen Saales (WITTMACK 1885, MÖLLER 1885). Ein begeisterter Besucher der Eröffnung schildert die Aussteller: „Soll ich noch etwas erzählen …Etwa von dem Manne, der all’ dieses Herrliche angerichtet, dem einzigen Aussteller, dessen humordurchwobenen Erklärungen zu lauschen eine Lust und eine Freude war (Hermann S. d.R.)? Oder von seinem weltgewandten und –gewanderten Sohn (Rudolf S. d.R.), der, befruchtet von dem Geiste englischen Gärtnereibetriebes, an der Durchführung dieser grossartigen Leistung einen nicht geringen Anteil hatte?“ (MONTANUS 1885).

Im Jahre 1885 machte er noch gemeinsam mit seinem Vater mit einer spektakulären Ausstellung auf sich aufmerksam: Acht Eisenbahnwaggons, beladen mit 2000 Rhododendron in 100 Sorten (davon 30 eigene Züchtungen) brachten beide nach Berlin in den Wintergarten des Central-Hotels und bepflanzten dort eine Fläche von 520 qm des 1700 qm großen Saales (WITTMACK 1885, MÖLLER 1885). Ein begeisterter Besucher der Eröffnung schildert die Aussteller: „Soll ich noch etwas erzählen …Etwa von dem Manne, der all’ dieses Herrliche angerichtet, dem einzigen Aussteller, dessen humordurchwobenen Erklärungen zu lauschen eine Lust und eine Freude war (Hermann S. d.R.)? Oder von seinem weltgewandten und –gewanderten Sohn (Rudolf S. d.R.), der, befruchtet von dem Geiste englischen Gärtnereibetriebes, an der Durchführung dieser grossartigen Leistung einen nicht geringen Anteil hatte?“ (MONTANUS 1885).

Dieser schlossen sich eine Reihe internationaler Auftritte an. Gemeinsam mit weiteren 13 Dresdner Gärtnern stellte SEIDEL 1893 zur Columbus-Weltausstellung in Chicago aus.

Im Jahre 1899 zur Internationalen Frühjahrsaustellung in St. Petersburg vertrat Rudolf SEIDEL die deutsche Gärtnerschaft und führte den Zaren durch die Ausstellung.

Zur Weltausstellung in Paris 1900 erhielt er den Grand Prix (SEIDEL Familienarchiv).

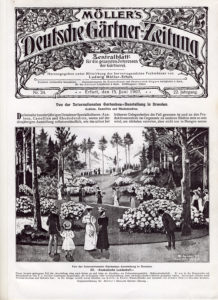

Zuvor, im Jahr 1887 begannen in Dresden die legendären Internationalen Gartenbauausstellungen, bei denen die SEIDELs federführend beteiligt waren. Für die winterharten Rhododendron wurde extra ein hölzerner Pavillon errichtet.

Zuvor, im Jahr 1887 begannen in Dresden die legendären Internationalen Gartenbauausstellungen, bei denen die SEIDELs federführend beteiligt waren. Für die winterharten Rhododendron wurde extra ein hölzerner Pavillon errichtet.

Noch vor der Jahrtausendwende im Jahre 1896 erlebte Dresden dann die II. Internationale Gartenbauausstellung. Der Beitrag mit winterharten Rhododendron war deutlich umfangreicher. Bei den Vorbereitungen verstarb der Senior und der Junior musste nun den Staffelstab übernehmen.

Noch vor der Jahrtausendwende im Jahre 1896 erlebte Dresden dann die II. Internationale Gartenbauausstellung. Der Beitrag mit winterharten Rhododendron war deutlich umfangreicher. Bei den Vorbereitungen verstarb der Senior und der Junior musste nun den Staffelstab übernehmen.

Auf der Hamburger Gartenbauausstellung 1901 wird die Firma T. J. SEIDEL als „Hauptdarsteller“ für Rhododendron und Azaleen bezeichnet. Das Rhododendronsortiment sei voller edelster Sorten „wie es hervorragender wohl noch nie gezeigt wurden ist“ (Anonym 1901).

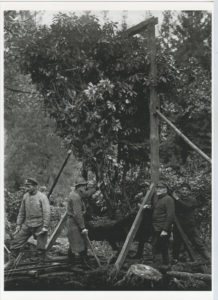

Im Jahre 1904 fuhr er mit einem Sonderschnellzug von diesmal 9 Eisenbahnwaggons, beladen mit Rhododendronschaupflanzen bis 3 m Höhe, zur Kunst- und Gartenbauausstellung nach Düsseldorf und baute über Nacht mit seinen Gärtnern eine Rhododendronschau auf. Der Autor berichtet, dass die 400 winterharten Sämlingspflanzen „eine allgemeine Sensation hervorgerufen haben“. Der Ausstellungsbeitrag der SEIDELS wird als „Beherrscherin im Reiche der Azaleen und Rhododendron“ bewertet. Offensichtlich hat die Firma hier erstmalig größere Teile ihres winterharten Sortimentes vorgestellt (BOHLMANN 1904).

Im Jahre 1904 fuhr er mit einem Sonderschnellzug von diesmal 9 Eisenbahnwaggons, beladen mit Rhododendronschaupflanzen bis 3 m Höhe, zur Kunst- und Gartenbauausstellung nach Düsseldorf und baute über Nacht mit seinen Gärtnern eine Rhododendronschau auf. Der Autor berichtet, dass die 400 winterharten Sämlingspflanzen „eine allgemeine Sensation hervorgerufen haben“. Der Ausstellungsbeitrag der SEIDELS wird als „Beherrscherin im Reiche der Azaleen und Rhododendron“ bewertet. Offensichtlich hat die Firma hier erstmalig größere Teile ihres winterharten Sortimentes vorgestellt (BOHLMANN 1904).

Zur III.Internationalen Gartenbauausstellung in Dresden ließ er durch den Hoftheatermaler RIECK ein großformatiges Panorama eines Kaukasustales (aus dem Reisewerk des Botanikers RADDE aus Tiflis stammend) malen, vor dem er dann große Mengen Rhododendron aufpflanzte (SEIDEL 1907).

Zur III.Internationalen Gartenbauausstellung in Dresden ließ er durch den Hoftheatermaler RIECK ein großformatiges Panorama eines Kaukasustales (aus dem Reisewerk des Botanikers RADDE aus Tiflis stammend) malen, vor dem er dann große Mengen Rhododendron aufpflanzte (SEIDEL 1907).

Der Berichterstatter der Großen Internationalen Gartenbauausstellung in Berlin 1909 schrieb: „T. J. Seidel, Dresden, beherrschte mit seinen hoch- und niederstämmigen Schaupflanzen das Feld. Diese Blüten- und Farbenfülle muß man gesehen haben; die Sprache versagt, wenn es gilt, solche Pracht zu schildern, …“ (Anonym 1909).

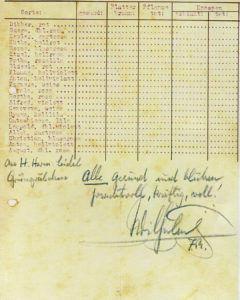

Und was sagte der Kaiser? „Alle gesund und blühen kraftvoll, prächtig, voll! Wilhelm“ (WILHELM II. 1928?). Nach der Abdankung lebte dieser in Holland im Haus Doorn. Dort legte er sich ein Rosarium an, wo er gern selbst arbeitete und jeden Abend spazierte. Auf die Frage eines amerikanischen Journalisten: „Aber Majestät, wenn Gott während all der Jahre Ihre Taten inspirierte, warum hat er Sie dann mit dem Verlust des Thrones bestraft?“ und WILHELM antwortet: „Mein Schicksal ist für mich die Prüfung, die Gott mir auferlegt hat. Ich mache es nicht so wie Hiob, der Gott schalt und starb. Ich nehme mein Geschick demütig auf mich. Statt ein Volk zu regieren, pflege ich jetzt meine Rhododendren mit der gleichen Gewissenhaftigkeit“ (Anonym 1930).

Und was sagte der Kaiser? „Alle gesund und blühen kraftvoll, prächtig, voll! Wilhelm“ (WILHELM II. 1928?). Nach der Abdankung lebte dieser in Holland im Haus Doorn. Dort legte er sich ein Rosarium an, wo er gern selbst arbeitete und jeden Abend spazierte. Auf die Frage eines amerikanischen Journalisten: „Aber Majestät, wenn Gott während all der Jahre Ihre Taten inspirierte, warum hat er Sie dann mit dem Verlust des Thrones bestraft?“ und WILHELM antwortet: „Mein Schicksal ist für mich die Prüfung, die Gott mir auferlegt hat. Ich mache es nicht so wie Hiob, der Gott schalt und starb. Ich nehme mein Geschick demütig auf mich. Statt ein Volk zu regieren, pflege ich jetzt meine Rhododendren mit der gleichen Gewissenhaftigkeit“ (Anonym 1930).

Wie oben schon erwähnt, war es offensichtlich ein sehnlicher Wunsch und damit ein Zeichen der Zeit, winterharte Rhododendron haben zu wollen. In der Regel mit wenig Erfolg versuchten dies auch andere Züchter. Zuerst sei hier der Nestor der deutschen Azaleenzucht, der Dresdener Gärtner und Freund SEIDELs, Ludwig Leopold LIEBIG zu nennen. Er meinte, robuste kräftige Pflanzen seien besonders winterhart. Daher wählte er nach der Aussaat nur die kräftigsten Sämlinge zur Weiterkultur aus. Damit erzielte er die durchaus beachtenswerte Sorte ‚Viola‘. Hier handelt es sich aber um die berühmte Ausnahme. Tatsächlich war es genau der falsche Weg, weil die starkwüchsigen Pflanzen oft auch große Blätter mit langen Stielen hatten, die Frost und Wind nur ungenügend wiederstehen konnten. Nun ging er also den umgekehrten Weg und versuchte, schwachwüchsige Sorten mit kleineren Blättern zu erzielen. Daraus entstanden die heute noch existierenden Sorten ‚Ludwig Leopold Liebig‘ und ‚Gabriele Liebig‘. Allerdings überleben diese auch nur auf geschützten Standorten (SEIDEL 1903/04).

Wie oben schon erwähnt, war es offensichtlich ein sehnlicher Wunsch und damit ein Zeichen der Zeit, winterharte Rhododendron haben zu wollen. In der Regel mit wenig Erfolg versuchten dies auch andere Züchter. Zuerst sei hier der Nestor der deutschen Azaleenzucht, der Dresdener Gärtner und Freund SEIDELs, Ludwig Leopold LIEBIG zu nennen. Er meinte, robuste kräftige Pflanzen seien besonders winterhart. Daher wählte er nach der Aussaat nur die kräftigsten Sämlinge zur Weiterkultur aus. Damit erzielte er die durchaus beachtenswerte Sorte ‚Viola‘. Hier handelt es sich aber um die berühmte Ausnahme. Tatsächlich war es genau der falsche Weg, weil die starkwüchsigen Pflanzen oft auch große Blätter mit langen Stielen hatten, die Frost und Wind nur ungenügend wiederstehen konnten. Nun ging er also den umgekehrten Weg und versuchte, schwachwüchsige Sorten mit kleineren Blättern zu erzielen. Daraus entstanden die heute noch existierenden Sorten ‚Ludwig Leopold Liebig‘ und ‚Gabriele Liebig‘. Allerdings überleben diese auch nur auf geschützten Standorten (SEIDEL 1903/04).

Noch vor 1842 begann bei Hamburg in Klein-Flottbeck der Schotte James BOOTH mit der Züchtung von Rhododendronhybriden. Wie oben beschrieben, war er ein Anhänger der Akklimatisierungstheorie und beeinflusste damit auch Hermann SEIDEL. Auch wenn er seine Züchtungen als sehr frosthart anbot, waren sie es wohl eher nicht, so dass sie heute nicht mehr existieren (SCHMALSCHEIDT 2002).

Einen anderen Versuch unternahm 1892 der Berliner Otto SCHULZ, Obergärtner bei der Königlichen Porzellan-Manufaktur, der eine von T. J. SEIDEL erworbene Rh. griffithianum WIGHT mit Sorten von Rh. arboreum SMITH kreuzte. Er erhielt sehr eindrucksvolle Pflanzen, die sich jedoch, wie von SEIDEL vorausgesagt, als ungenügend frosthart herausstellten (SCHULZ 1904, DÄNHARDT 1978).

Größere Bedeutung damals gewannen die „Wilhelma-Hybriden“ des Züchters und württembergischen Hofgärtners aus dem Zoologisch-Botanischen Garten „Wilhelma“ in Stuttgart-Cannstatt, Johann Baptist MÜLLER. Die 40 entstandenen Sorten, die sich durch williges Blühen und starke Zeichnung der Blüten auszeichneten, wurden von der Firma T. J. SEIDEL in ihrem Katalog geführt. Auf Grund ungenügender Frosthärte konnten auch diese sich aber nicht dauerhaft durchsetzen (SCHMALSCHEIDT 2002, DÄNHARDT 1978).

Erfolgreicher und bis heute fortwirkend war Erich HERRMANN. Er verlegte 1912 den väterlichen Betrieb von Torgau in das klimatisch recht ungünstige Dobrilugk, dem heutigen Doberlug. Im Jahre 1919 kultivierte er zunächst winterharte Rhododendron (HERRMANN 1933). Mit der eigenen Zuchtarbeit an Azaleen und Rhododendron begann er 1930.

Zuerst natürlich, weil es das erste winterharte Sortiment dieser Gattung in Deutschland war und die Kreuzungspartner definiert und damit auch genetisch nicht nur gut nachvollziehbar sondern auch sehr ursprünglich sind. Damit eignet es sich auch als Ausgangsmaterial für weitere Züchtungen. Dies wurde und wird auch reichlich genutzt.

Des Weiteren, weil es auch heute noch das härteste Sortiment großblumiger Rhododendronhybriden ist. Schon etwas zurückliegend sind die positiven Bewertungen nach dem Extremwinter 1928/29: S. T. aus Karlstad bei Stockholm in Schweden schreibt: „Auch in dem strengen Winter 28/29, wo verschiedene Obstbäume bei uns eingingen, blieben sie (die Rhododendron d.R.) alle ohne Schaden.“ und C. G. T. aus Koria in Finnland teilte nach Grüngräbchen mit: „Die vorige Sendung hat gezeigt, daß Ihre Hybriden (Veredlungen) ausgezeichnet hier im Norden (auf 60 Grad nördlicher Breite) gedeihen und schön blühen“ (SEIDEL 1932). Später im Jahre 1933 berichtet Bengt M. SHALLIN vom vorzüglichen Gedeihen und der prachtvollen Blüte der um 1920 ebenfalls in Finnland gepflanzten SEIDEL-Rhododendren. Erland JOHANNSON aus Schweden schreibt 1955: “ Bei uns im mittleren Schweden…ruft man nach Farbreichtum wirklich harter Sorten und hier würden einige der besten SEIDEL-Sorten sehr willkommen sein“. Er bedauert, dass diese in Holland und Deutschland zu wenig produziert würden (DÄNHARDT 1978).

Zur Tagung des Zentralen Arbeitskreises Rhododendron (Kulturbund) 1988 befassten sich eine Reihe von Beiträgen mit der Winterhärte. Schäden nach strengen Wintern wurden u.a. im Park Pruhonice (DOSTÀLKOVÀ 1989), im Zierpflanzenbauinstitut in Pruhonice (HIEKE 1989), in Berlin-Baumschulenweg, Grüngräbchen, Dresden-Wachwitz und Langebrück (WÄCHTER 1989) analysiert.

Ein knappes Jahrhundert nach der Züchtung wurden die damaligen Annahmen bestätigt. Die Inspektorin des heute zum Botanischen Garten Breslau gehörigen Arboretum Woislowitz, Hanna GKRZESZCZAK-NOWAK erzählte mir, dass in kalten Wintern wie dem von 2006/07 nur SEIDEL-Sorten blühten. Das habe ich in den letzten Jahren beobachtet und kann es nur bestätigen. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das Arboretum Woislowitz wurde durch Fritz von OHEIMB angelegt. Ihn verband eine enge Freundschaft mit Rudolf SEIDEL in Grüngräbchen und so ist es nicht verwunderlich, dass der Garten durch SEIDEL-Rhododendren dominiert wird, die heute zu beeindruckenden Blütenbergen herangewachsen sind. Zunehmend finden die Rhododendren in Nord- und Osteuropa ihre Liebhaber. So wurden zum Beispiel im Betrieb von Timo und Fredo SCHRÖDER in Wiefelstede große Mutterpflanzenquartiere mit SEIDEL-Sorten angelegt, weil zunehmend für den Export veredelt wird. Dieser Spezialbetrieb produziert etwa 20 Prozent der Rhododendronjungpflanzen in Europa und ist so riesig, dass man ihn nicht zu Fuß durchqueren sollte.

Trotz aller Euphorie: Die Winterhärte auch der SEIDEL-Sorten kennt ihre Grenzen. Zum einen reagieren die Sorten unterschiedlich. Zum anderen gibt es Extremwetterlagen, denen auch die härtesten Pflanzen nichts entgegensetzen können. Hermann SEIDEL beschreibt eine solche im Winter 1928/29. Der Winter selbst brachte trotz -33 °C keine Schäden. Dem folgten Dauerfrostwochen mit sonnigem Wetter am Tag. Auch dieses verkrafteten die Pflanzen. Erst als ein ständiger Wechsel nächtlichen Frierens und Auftauens am Tage folgte, gab es deutliche Blattschäden an einzelnen Sorten (SEIDEL 1932).

Ein drittes Argument zur Bewahrung kommt hoffentlich von den Landschaftsarchitekten. Da gibt es welche, die schwärmen für die prägende Farbkulisse im Landschaftsraum. Rudolf SEIDEL selbst schreibt über die Verwendung seiner Züchtungen: “ …die Vorpflanzung vor Gebäuden, vor allem aber vor Laub- und Nadelholz ist das Empfehlenswerteste. Will man indessen in Lichtungen des Parkes Hügel oder Täler,…mit einem herrlichen Schmucke versehen, so pflanze man in Abwechslung Rhododendron-Sämlinge und Azalea mollis. … Es wird stets einen unnachahmlichen Reiz des Parkes bilden, wenn durch lose Baumpflanzungen hindurch die lebhaften Farben nach Geltung ringen und die Streiflichter der Sonne, die hie und da durch die Wipfel fallen, im Grunde ein herrliches Rot aufleuchten lassen, dem sich zum Kontraste ein feuriges Gelb und zarte Färbungen in allen Abstufungen zur Seite stellen!“ Als Beispiele nennt er neben seinen eigenen Ausstellungen die durch Hofgartendirektor Friedrich BOUCHÈ im Großen Garten veranlassten Pflanzungen (SEIDEL 1902). Im Jahre 1901 ließ dieser eine Fläche von 2650 qm mit 390 aus dem Striesener Versuchsgarten gespendeten Rhododendren unter Laubbäumen „in einer Seitenpartie an dem grossen Schmuckplatze vor dem Palais“ anlegen (BOUCHÈ 1906). Da Rudolf SEIDEL erst 1906 seine ersten wirklich winterharten Artkreuzungen herausbrachte, konnte Obergartendirektor Hofrat BOUCHÈ nur auf das von Hermann SEIDEL im Kiefernwald Striesen erprobte Sortiment zurückgreifen. Dabei handelte es sich neben relativ harten englischen Kreuzungen um Züchtungen von Ludwig Leopold LIEBIG und Hermann SEIDEL. Für das relativ milde Dresdner Innenstadtklima waren diese ausreichend hart. Nach fünf Jahren berichtet Friedrich BOUCHÈ ausführlich über Pflege und gestalterische Gesichtspunkte dieser Pflanzung. So können wir u.a. bei ihm, nach Hervorheben des Wertes der großen einzeln stehenden Solitärs, lesen: „Zur vollen Wirkung kommt indessen die Blütenpracht dieser Gehölzgattung erst dann, wenn sie sich in größeren Mengen vereinigt findet. …; namentlich aber wirken Anordnungen, bei denen die ganze Fülle der Farbtöne, die Natur und Züchter in den Rhododendron dem Gartenkünstler auf die Palette gegeben, für das Bild geschickt verwendet wurde. Es ist dabei unerlässlich, dass der Pflanzende die Eigentümlichkeit der Arten und Sorten, ihren Wuchs, ihre Blütezeit und Blumenfarbe kennt, und dass seine Hand von dem Sinne für Form und Farbenwirkung geleitet wird. …Für das Rhododendron das freie Kind des Gebirges, passt … nicht das dichte Zusammenpferchen in runde oder ovale Klumps, Gruppen genannt, bei denen das einzelne Exemplar nicht zur Geltung gelangen kann. Eine der Natur nahe kommende Anordnung auf leicht ansteigendem Gelände oder an steilen Hängen wird bei ausgedehnten Anpflanzungen stets von besonderer Wirkung sein, zumal wenn ein klarer Wasserlauf es den Rhododendren gestattet, ihre aus dem dunkelgrünen Kleid des Laubwerkes hervorragenden leuchtenden Blütenköpfe in seinem Spiegel zu beschauen. … Seitlich eines Gewässers oder einer Durchsicht ordne man die Büsche so an, dass jede Pflanze zur vollen Wirkung gelangen, sich frei entwickeln kann. … Tiefe Einbuchtungen in der Gruppierung, kecke Vorsprünge und weit vorgezogene Einzelpflanzen erhöhen die Mannigfaltigkeit in der Wirkung des Ganzen“ (BOUCHÈ 1906). Im II. Weltkrieg gingen Panzergräben mitten durch den Rhododendronhain, die Luftangriffe taten ein Übriges. Die Neuanlage begann in den 50iger Jahren (DÄNHARDT 1978).

Ein drittes Argument zur Bewahrung kommt hoffentlich von den Landschaftsarchitekten. Da gibt es welche, die schwärmen für die prägende Farbkulisse im Landschaftsraum. Rudolf SEIDEL selbst schreibt über die Verwendung seiner Züchtungen: “ …die Vorpflanzung vor Gebäuden, vor allem aber vor Laub- und Nadelholz ist das Empfehlenswerteste. Will man indessen in Lichtungen des Parkes Hügel oder Täler,…mit einem herrlichen Schmucke versehen, so pflanze man in Abwechslung Rhododendron-Sämlinge und Azalea mollis. … Es wird stets einen unnachahmlichen Reiz des Parkes bilden, wenn durch lose Baumpflanzungen hindurch die lebhaften Farben nach Geltung ringen und die Streiflichter der Sonne, die hie und da durch die Wipfel fallen, im Grunde ein herrliches Rot aufleuchten lassen, dem sich zum Kontraste ein feuriges Gelb und zarte Färbungen in allen Abstufungen zur Seite stellen!“ Als Beispiele nennt er neben seinen eigenen Ausstellungen die durch Hofgartendirektor Friedrich BOUCHÈ im Großen Garten veranlassten Pflanzungen (SEIDEL 1902). Im Jahre 1901 ließ dieser eine Fläche von 2650 qm mit 390 aus dem Striesener Versuchsgarten gespendeten Rhododendren unter Laubbäumen „in einer Seitenpartie an dem grossen Schmuckplatze vor dem Palais“ anlegen (BOUCHÈ 1906). Da Rudolf SEIDEL erst 1906 seine ersten wirklich winterharten Artkreuzungen herausbrachte, konnte Obergartendirektor Hofrat BOUCHÈ nur auf das von Hermann SEIDEL im Kiefernwald Striesen erprobte Sortiment zurückgreifen. Dabei handelte es sich neben relativ harten englischen Kreuzungen um Züchtungen von Ludwig Leopold LIEBIG und Hermann SEIDEL. Für das relativ milde Dresdner Innenstadtklima waren diese ausreichend hart. Nach fünf Jahren berichtet Friedrich BOUCHÈ ausführlich über Pflege und gestalterische Gesichtspunkte dieser Pflanzung. So können wir u.a. bei ihm, nach Hervorheben des Wertes der großen einzeln stehenden Solitärs, lesen: „Zur vollen Wirkung kommt indessen die Blütenpracht dieser Gehölzgattung erst dann, wenn sie sich in größeren Mengen vereinigt findet. …; namentlich aber wirken Anordnungen, bei denen die ganze Fülle der Farbtöne, die Natur und Züchter in den Rhododendron dem Gartenkünstler auf die Palette gegeben, für das Bild geschickt verwendet wurde. Es ist dabei unerlässlich, dass der Pflanzende die Eigentümlichkeit der Arten und Sorten, ihren Wuchs, ihre Blütezeit und Blumenfarbe kennt, und dass seine Hand von dem Sinne für Form und Farbenwirkung geleitet wird. …Für das Rhododendron das freie Kind des Gebirges, passt … nicht das dichte Zusammenpferchen in runde oder ovale Klumps, Gruppen genannt, bei denen das einzelne Exemplar nicht zur Geltung gelangen kann. Eine der Natur nahe kommende Anordnung auf leicht ansteigendem Gelände oder an steilen Hängen wird bei ausgedehnten Anpflanzungen stets von besonderer Wirkung sein, zumal wenn ein klarer Wasserlauf es den Rhododendren gestattet, ihre aus dem dunkelgrünen Kleid des Laubwerkes hervorragenden leuchtenden Blütenköpfe in seinem Spiegel zu beschauen. … Seitlich eines Gewässers oder einer Durchsicht ordne man die Büsche so an, dass jede Pflanze zur vollen Wirkung gelangen, sich frei entwickeln kann. … Tiefe Einbuchtungen in der Gruppierung, kecke Vorsprünge und weit vorgezogene Einzelpflanzen erhöhen die Mannigfaltigkeit in der Wirkung des Ganzen“ (BOUCHÈ 1906). Im II. Weltkrieg gingen Panzergräben mitten durch den Rhododendronhain, die Luftangriffe taten ein Übriges. Die Neuanlage begann in den 50iger Jahren (DÄNHARDT 1978).

Natürlich dachte man in den Anfangsjahren kurz nach der Entstehung des Sortimentes kaum an Bewahrung. Es gab ja die Mutterpflanzenquartiere bei SEIDEL in Grüngräbchen. Doch diese beherbergen heute, so beeindruckend die großen Pflanzen auch sind, nur noch einen Teil des Sortimentes. Die heutigen Betriebsinhaber müssen sich auch ökonomischen Zwängen beugen. Viele Kunden wünschen heute spektakuläre Neuzüchtungen, auch wenn diese bei uns ungenügend hart sind. Da gibt es umfangreiche Anpflanzungen in Gärten und Parkanlagen. Doch viele Bestände, wie die im Großen Garten in Dresden, wurden im Krieg zerstört oder später vernachlässigt. Bei anderen Anlagen fehlt die Dokumentation. Dazu kommt die weit verbreitete Anpflanzung von „Züchtungsabfall“.

Im geteilten Deutschland ging man auch bei der Bewahrung getrennte Wege, ohne auf eine oft privat geführte Zusammenarbeit zu verzichten. Da war der Leiter des Bremer Rhododendronparkes und gebürtige Sachse, Dr. Lothar HEFT, der dort, begonnen von seinem Vorgänger BERG, ein Sortiment anlegte und sicherte. Wichtig ist hier auch Walter SCHMALSCHEIDT zu nennen. Er sichtete und sammelte SEIDEL-Sorten in der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Bad Zwischenahn, schrieb u.a. das Buch „Die Rhododendren-Züchtung in Deutschland“ und er regte auch die Anlage der Mutterpflanzenquartiere im Betrieb von Timo und Fredo SCHRÖDER an.

In Sachsen war die zielgerichtete Bewahrung des Sortimentes vor allem der Initiative von Dr. Werner DÄNHARDT, Saatzuchtleiter des Instituts für Gartenbau Pillnitz, zu danken. Neben seiner beruflichen Tätigkeit, auch als Rhododendron- und Azaleenzüchter, war er Mitgründer und langjähriger Vorsitzender des Zentralen Arbeitskreises Rhododendron im Kulturbund. Mit seinen Mitstreitern Karl SCHOLZ (Leiter der Gärtnerei auf dem Wachwitzer Gelände), Wolfgang HENKE (Landschaftsgestalter), Rudolf SCHRÖDER (Technischer Leiter des Botanischen Gartens Dresden), Dr. Siegfried SOMMER (Dozent der Landschaftsarchitektur an der TU Dresden) und den Mitgliedern des Arbeitskreises schuf er in vorwiegend ehrenamtlicher Arbeit einen 1 ha großen Lehr- und Schaugarten im Obstgarten der ehemaligen Königlichen Villa in Dresden-Wachwitz. Zur Eröffnung im Mai 1972 gab es dort 2000 Pflanzen in 80 Arten und 350 Sorten. Diese unterteilten sich in zehn Sortimente:

- Seidel-Sortiment

- Oldenburger Sortiment

- Pruhonitzer Sortiment

- Kleinwachsende Hybriden

- Arends-Sortiment

- Freilandazalee

- Sonstige für Mitteleuropa geeignete Arten

- Kalkverträgliche Rhododendron

- Industriefeste Arten und Sorten

Die Herkünfte waren vielfältig. Neben SEIDEL (Grüngräbchen), dem Institut für Zierpflanzenbau Pruhonice, den beiden VEGs Saatzucht Baumschulen und Saatzucht Zierpflanzen Dresden, den Gartenbaubetrieben MITTELNDORF (Burg) und HERRMANN (Doberlug) sowie der Baumschule Wiesenburg sind vor allem die Botanischen Gärten von Greifswald, Leipzig, Riga, Göteborg wie auch der Forstbotanische Garten Tharandt zu nennen. Wichtig war auch der internationale Samenaustausch. Die Anlage entwickelte sich zunehmend zu einem Besuchermagnet. Bild 020

Die Herkünfte waren vielfältig. Neben SEIDEL (Grüngräbchen), dem Institut für Zierpflanzenbau Pruhonice, den beiden VEGs Saatzucht Baumschulen und Saatzucht Zierpflanzen Dresden, den Gartenbaubetrieben MITTELNDORF (Burg) und HERRMANN (Doberlug) sowie der Baumschule Wiesenburg sind vor allem die Botanischen Gärten von Greifswald, Leipzig, Riga, Göteborg wie auch der Forstbotanische Garten Tharandt zu nennen. Wichtig war auch der internationale Samenaustausch. Die Anlage entwickelte sich zunehmend zu einem Besuchermagnet. Bild 020

Nach dem politischen Umbruch gab es Auseinandersetzungen um das Eigentum des Geländes, die später zu Ungunsten der Wettiner entschieden wurden. Unabhängig davon wurde der Park vom Freistaat Sachsen vorrangig durch ABM- und andere Hilfskräfte gepflegt und durch Herrn Bernhard KNORR fachlich betreut. Äußerlich war der Eindruck recht gut. Bei genauerem Hinsehen wurde aber offenbar, dass viele Pflanzen durch Motorsensen „geringelt“, d.h. an den Rinden stark verletzt wurden und auch der Trockenstress Opfer verlangte. Die Standortwahl – auf sehr sandigem Boden bei starker Besonnung – war von Anfang an problematisch und verlangt erhöhten Bewässerungs- und Pflegeaufwand. Da es keine Umzäunung gibt, verschwanden auch Pflanzen durch Diebstahl. Bereits in den 90iger Jahren gab es Überlegungen durch die Mitarbeiterin des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) Sabine FAHNERT, den Rhododendronpark durch die Zuschendorfer Sammlungen pflegen und betreuen zu lassen. Unsere Forderungen nach Personal und Umzäunung wollte die SIB aber nicht erfüllen.

Auf Grund der genannten Pflegeprobleme und der Verkaufsabsichten des Staates schrieb Herr Prof. Dr. Christoph NEINHUIS (Professor für Botanik und Direktor des Botanischen Gartens der TU Dresden) am 15.04.2004 einen Brief an die SIB. Darin wies er auf die Bedeutung der Anlage in Bezug auf die Erhaltung der genetischen Vielfalt und der Beschlüsse der UN-Konferenz von Rio 1992 hin. Probleme und Lösungsansätze wurden beschrieben. Daraufhin gab es am 05.07.2004 ein Treffen mit Frau RUDOLF von der SIB. Neben Problemen des Verkaufs und der Pflege wurde überlegt, ob die besonders gefährdeten Sorten durch Abveredlung und Ansiedlung an einem anderen Standort gesichert werden könnten. Frau RUDOLF deutete die Möglichkeit einer Finanzierung an.

Am 05.10.2004 gab es dann einen weiteren Termin von Rhododendronfreunden und –experten (Prof. Siegried SOMMER, Rudolf SCHRÖDER, Bernhard KNORR, Wolfgang FRIEBEL) in Wachwitz. Von den Anwesenden wurden 210 Sorten (SEIDEL-Sortiment) als für Sachsen besonders wertvoll eingestuft. Neben dem gemeinsamen Willen zum Erhalt des Wachwitzer Gartens wurde ein Plan ausgearbeitet, um das genannte Sortiment sicher zu erhalten. Bernhard KNORR sollte die Reiser schneiden. Bei SEIDEL in Grüngräbchen sollten anschließend Veredlung und Jungpflanzenanzucht erfolgen.

Herr Roland PUPPE von den Staatlichen Schlössern und Gärten bot eine an den Schlosspark Pillnitz grenzende Fläche zur Ansiedlung an. Einige älterer Pflanzen, die vor allem die Wege stark einengten, sollten in Vorbereitung einer Landesgartenschau nach Freital und Tharandt umgesetzt werden. Die SIB wollte die Kosten tragen.

Gleichzeitig bemühten wir uns um eine Unterschutzstellung durch das Landesdenkmalamt mit Schreiben vom 25.10.2004. Alles hätte also gut ausgehen können und platzte doch wie eine Seifenblase.

Die SIB verweigerte die finanziellen Mittel, da das Land Sachsen keine gesetzliche Grundlage vorsieht, in der der Eigentümer einer solchen Sammlung zum Erhalt verpflichtet wird.

Tharandt und Freital erhielten den Zuschlag für die Landesgartenschau nicht. Unser Antrag an das Landesdenkmalamt blieb unbeantwortet und die Fläche in Pillnitz stand auch nicht mehr zur Verfügung. Alles in allem grandios gescheitert!

Inzwischen wurde das Gelände an eine Immobilienfondgesellschaft verkauft, die wohl heute aber auch schon nicht mehr existiert. In der Zeitung stand, dass die Anlage öffentlich bleiben wird. Nachrichten von Pflegeproblemen und Bemühungen zum Erhalt wechseln sich ab. Eine Auflage zur Erhaltung soll es aber nicht geben. Auf Grund der bereits erfolgten Sortenverluste wie auch verloren gegangener Etikettierung ist das Ende als wissenschaftliche Sammlung vorprogrammiert. Eine Erhaltung als Rhododendronschaugarten wäre schon ein Erfolg.

Nun also kommen die Botanischen Sammlungen Landschloß Pirna-Zuschendorf der TU Dresden wieder ins Spiel.

Unsere Sammlungen sind ja als Hüter der anderen beiden Hauptkulturen SEIDELs, der Kamelien und Indischen Azaleen, bekannt. Natürlich haben auch wir seit 1989 einige Hybriden SEIDELscher Sorten gepflanzt. Die ursprünglichen Bestände des Gartens waren durch intensive Schnittblumengewinnung in der Nachkriegszeit vernichtet worden. Ein gutes halbes Jahr vor dem politischen Umbruch gab es den „Dresdner Blumenfrühling“, eine wunderbare Ausstellung, bei der man sich erstmalig wieder auf die alten Traditionen, vor allem auf die Leistungen der Familie SEIDEL, besann (1988: 175 Jahre Sächsische Moorbeetkulturen). Die SEIDELschen Rhododendronkulturen Grüngräbchen lieferten für die Schau eine Vielzahl von Rhododendren. Diese pflanzten wir nach Ausstellungsende in Zuschendorf auf. Ein zweiter Teil, wiederum SEIDEL-Sorten, kam dann Anfang der neunziger Jahre nach Liquidierung des VEG Saatzucht Zierpflanzen Dresden durch die Treuhandanstalt. Auf dem Gelände der alten SEIDEL-Gärtnerei in Dresden-Laubegast (letzter Standort) sollte ein Wohngebiet entstehen. So rodeten wir die noch vorhandenen Bestände und pflanzten sie ebenfalls in Zuschendorf auf.

Unsere Sammlungen sind ja als Hüter der anderen beiden Hauptkulturen SEIDELs, der Kamelien und Indischen Azaleen, bekannt. Natürlich haben auch wir seit 1989 einige Hybriden SEIDELscher Sorten gepflanzt. Die ursprünglichen Bestände des Gartens waren durch intensive Schnittblumengewinnung in der Nachkriegszeit vernichtet worden. Ein gutes halbes Jahr vor dem politischen Umbruch gab es den „Dresdner Blumenfrühling“, eine wunderbare Ausstellung, bei der man sich erstmalig wieder auf die alten Traditionen, vor allem auf die Leistungen der Familie SEIDEL, besann (1988: 175 Jahre Sächsische Moorbeetkulturen). Die SEIDELschen Rhododendronkulturen Grüngräbchen lieferten für die Schau eine Vielzahl von Rhododendren. Diese pflanzten wir nach Ausstellungsende in Zuschendorf auf. Ein zweiter Teil, wiederum SEIDEL-Sorten, kam dann Anfang der neunziger Jahre nach Liquidierung des VEG Saatzucht Zierpflanzen Dresden durch die Treuhandanstalt. Auf dem Gelände der alten SEIDEL-Gärtnerei in Dresden-Laubegast (letzter Standort) sollte ein Wohngebiet entstehen. So rodeten wir die noch vorhandenen Bestände und pflanzten sie ebenfalls in Zuschendorf auf.

Nach Umwandlung der ehemaligen „Neuen königlichen Hofgärtnerei zu Pillnitz“(zu DDR-Zeiten erst Zierpflanzeninstitut und später Betriebsteil des VEG) in die Landesanstalt für Landwirtschaft wurden umfangreiche Baumaßnahmen realisiert. Und wieder standen Rhododendronhybriden im Weg. Diesmal gehörten sie zu den Aufpflanzungen von Dr. Werner DÄNHARDT, langjähriger Saatzuchtleiter und erfolgreicher Rhododendronzüchter. Auch diese fanden bei uns eine neue Heimstatt.

Eigentlich wollten wir nun unsere Rhododendron-Kollektion nicht mehr erweitern. Unsere finanziellen Mittel und Arbeitskräfte sind äußerst begrenzt, der Boden (schwerer Lehm) nicht ideal, die Fläche zu klein.

Aber es gab ja keine Wahl mehr. Wäre es nicht mehr als ein Armutszeugnis, wenn in Sachsen, wo die Wiege der SEIDELschen Rhododendronhybriden stand, keine umfassende Sammlung mehr für die Zukunft bewahrt würde?

Durch glücklichen Zufall konnten wir im Jahr 2006 eine gegenüberliegende Talaue (3 ha) mit günstigerem Boden erwerben. Einen Teil der Fläche nutzten wir bisher bereits als Parkplatz, ein Teil soll naturbelassene Uferbegrünung der Seidewitz bleiben. Auf der restlichen Fläche entsteht zurzeit ein völlig neuer Parkteil für unsere Rhododendren.

Durch glücklichen Zufall konnten wir im Jahr 2006 eine gegenüberliegende Talaue (3 ha) mit günstigerem Boden erwerben. Einen Teil der Fläche nutzten wir bisher bereits als Parkplatz, ein Teil soll naturbelassene Uferbegrünung der Seidewitz bleiben. Auf der restlichen Fläche entsteht zurzeit ein völlig neuer Parkteil für unsere Rhododendren.

Die ursprünglichen Träume von Investoren, dort über 40 Häuser zu bauen, spülte die Augustflut 2002 kurzerhand fort. Die Ansiedlungsfläche für die Rhododendren liegt an einem sanften Hang und wäre vom großen Wasser nicht betroffen.

Zuerst kamen die „Mutmacher“: Berndt-Adolf CROME (damaliger Präsident der Deutschen Rhododendrongesellschaft), Dr. Hartwig SCHEPKER (Fachreferent der Deutschen Rhododendrongesellschaft und wissenschaftlicher Leiter des Bremer Rhododendronparkes) und Prof. Dr. Siegfried SOMMER (Beirat der Deutschen Rhododendrongesellschaft). Sie deuteten auch die Möglichkeit finanzieller Unterstützung durch die genannte Gesellschaft an. Dann kam der „Macher“: Karl NAUE aus Chemnitz hatte mit 70 Jahren seine Baumschule an die Tochter übergeben. Er fühlt sich aber jung genug, uns zu helfen, durch das Land zu fahren, Reiser zu sammeln und diese für uns auch zu veredeln. So konnten wir im Sommer 2007 die ersten 150 einjährigen Veredlungen bei uns aufschulen. Die Reiser stammten von SEIDEL aus Grüngräbchen und aus Beständen von Karl NAUE selbst.

Zuerst kamen die „Mutmacher“: Berndt-Adolf CROME (damaliger Präsident der Deutschen Rhododendrongesellschaft), Dr. Hartwig SCHEPKER (Fachreferent der Deutschen Rhododendrongesellschaft und wissenschaftlicher Leiter des Bremer Rhododendronparkes) und Prof. Dr. Siegfried SOMMER (Beirat der Deutschen Rhododendrongesellschaft). Sie deuteten auch die Möglichkeit finanzieller Unterstützung durch die genannte Gesellschaft an. Dann kam der „Macher“: Karl NAUE aus Chemnitz hatte mit 70 Jahren seine Baumschule an die Tochter übergeben. Er fühlt sich aber jung genug, uns zu helfen, durch das Land zu fahren, Reiser zu sammeln und diese für uns auch zu veredeln. So konnten wir im Sommer 2007 die ersten 150 einjährigen Veredlungen bei uns aufschulen. Die Reiser stammten von SEIDEL aus Grüngräbchen und aus Beständen von Karl NAUE selbst.

Ein weiterer Glücksumstand für uns war, dass wir auf Walter SCHMALSCHEIDTs Sammelleidenschaft SEIDELscher Sorten aufbauen konnten, die, wie schon oben erwähnt, zum Aufbau von Mutterpflanzenquartieren führte. Auf dieser Grundlage veredelte uns die Baumschule von Timo und Fredo SCHRÖDER in Wiefelstede 524 Pflanzen in 124 Sorten (davon SEIDEL: 122 und LIEBIG: 2).

Die zweijährigen Veredlungen konnten wir Pfingsten 2007 bei uns topfen. Im September bepflanzten wir die künftige Rhododendronparkfläche mit 120 Nadelbäumen, die zukünftig als Wind- und Sonnenschutz dienen sollen.

In den folgenden Jahren sammelten wir weitere SEIDEL-Herkünfte zusammen. Diese stammen aus:

- Arboretum Woislowitz, ehemalige Sammlung von Fritz von Oheimb

- Rhododendronpark Dresden-Wachwitz

- Rhododendronpark Bremen

- Privatsammlung Kläring

- Deutsche Genbank Rhododendron

Ziel war es, so viele Herkünfte einer Sorte wie möglich zusammenzutragen, um Fehler zu minimieren.

Gegenwärtig besitzen wir 133 SEIDEL-Sorten von einst 600 gezüchteten.

Die Anpflanzung erfolgte in 7 Quartieren, in welchen die Pflanzen nach Blütenfarbe und Blühzeit geordnet wurden. Dies erfolgte zuerst, soweit als möglich, nach Angaben aus der Literatur. Die nun vor Ort gemachten Erfahrungen verlangen des Öfteren das Umpflanzen und neu Sortieren. Alle Sorten wurden auf Vorschlag von Prof. SOMMER ein zweites Mal, nunmehr alphabetisch, aufgepflanzt. Dafür wählten wir die Form einer Hecke, die den Parkteil umschließt. Ein drittes Exemplar pro Sorte versuchen wir derzeit im Gelände des alten Gutsparkes zu integrieren. Dazu sind aber wegen der vorhandenen Bodenverhältnisse immer Baggereinsatz und massiver Erdaustausch incl. Drainage nötig.

Die Anpflanzung erfolgte in 7 Quartieren, in welchen die Pflanzen nach Blütenfarbe und Blühzeit geordnet wurden. Dies erfolgte zuerst, soweit als möglich, nach Angaben aus der Literatur. Die nun vor Ort gemachten Erfahrungen verlangen des Öfteren das Umpflanzen und neu Sortieren. Alle Sorten wurden auf Vorschlag von Prof. SOMMER ein zweites Mal, nunmehr alphabetisch, aufgepflanzt. Dafür wählten wir die Form einer Hecke, die den Parkteil umschließt. Ein drittes Exemplar pro Sorte versuchen wir derzeit im Gelände des alten Gutsparkes zu integrieren. Dazu sind aber wegen der vorhandenen Bodenverhältnisse immer Baggereinsatz und massiver Erdaustausch incl. Drainage nötig.

Ein weiterer Aspekt ist natürlich die Frage nach dem Sammlungsprofil. Verfügbare Arbeitskräfte, Finanzen, Fläche und Zeit begrenzen manchen Traum. Die Frage ist: Wollen wir uns auf das SEIDEL-Sortiment begrenzen? Es ist nicht damit zu rechnen, dass da noch viele hinzukommen. Dazu gehören würden aber auch die Sorten, die nach der strengen Winterauslese am Beginn der SEIDELschen Kreuzungen standen. Interessant wäre auch, die oben genannten Kreuzungspartner für das winterharte Sortiment aufzupflanzen. Lohnend wären nicht zuletzt die durch Hermann SEIDEL erstellten englischen Kreuzungen, wobei immer die Frage ist, stammen diese von SEIDEL, von STANDISH oder von beiden gemeinsam?

Neben der zentralen SEIDEL-Sammlung bemühen wir uns um folgende Sortimente, die für uns zur sächsischen Züchtungsgeschichte dazu gehören:

1. Ludwig Leopold LIEBIG: Wie oben beschrieben, ist der Nestor der deutschen Azaleenzucht von zentraler Bedeutung. Auf Grund der mangelnden Frosthärte sind nur wenige Sorten von ihm noch existent. Derzeit besitzen wir drei.

2. Robert WEIßBACH: Auch wenn er vermutlich nur die Sorte ‚Dora Weißbach‘ züchtete, gehört er doch zu den Altmeistern. Seine Gärtnerei war in unmittelbarer Nachbarschaft zur Fa. SEIDEL. Von den um 1895 in seinen Villen-Garten gepflanzten Rhododendren entnahmen wir Reiser und werden das Ergebnis in Kürze prüfen können.

3. Erich HERRMANN, Vater und Sohn gleichen Namens: Auch wenn diese Gärtnerei heute in Doberlug liegt, stammt sie doch aus dem sächsischen Torgau. Beide Herrmanns haben ein beeindruckendes winterhartes Sortiment geschaffen, von welchem wir 20 Sorten besitzen und in ein eigenes Quartier aufgepflanzt haben. Bild 025

3. Erich HERRMANN, Vater und Sohn gleichen Namens: Auch wenn diese Gärtnerei heute in Doberlug liegt, stammt sie doch aus dem sächsischen Torgau. Beide Herrmanns haben ein beeindruckendes winterhartes Sortiment geschaffen, von welchem wir 20 Sorten besitzen und in ein eigenes Quartier aufgepflanzt haben. Bild 025

4. Ottomar DOMSCHKE: Er züchtete in Cölln unweit von Bautzen vor allem auf der Grundlage von SEIDEL-Sorten. Wir besitzen neun zum Teil außergewöhnlich schöne Sorten von ihm.

5. Werner DÄNHARDT: Als Saatzuchtleiter in Pillnitz (Zierpflanzeninstitut, später VEG Saatzucht Zierpflanzen) züchtete er u.a. Azaleen und Rhododendron. Er arbeitete an der Zucht von Sorten großblumiger Hybriden, die aus Stecklingen vermehrbar sein sollten. Später wurde diese Aufgabe mit seinem Zuchtmaterial an die Zuchtstation Berlin-Baumschulenweg abgegeben. Einen Teil dieses Zuchtmaterials pflanzte er jedoch in den Rhododendronpark Dresden-Wachwitz. Wir besitzen drei Sorten von ihm. Weiterhin beschäftigte er sich mit der Zucht von Kiusianum-Hybriden. Neun der zehn entstandenen Sorten sind in unserer Sammlung. Darüber hinaus besitzen wir weiteres unbenanntes Material von großblumigen Rhododendronhybriden und laubabwerfenden Azaleen aus seiner Hand. Bild 026

5. Werner DÄNHARDT: Als Saatzuchtleiter in Pillnitz (Zierpflanzeninstitut, später VEG Saatzucht Zierpflanzen) züchtete er u.a. Azaleen und Rhododendron. Er arbeitete an der Zucht von Sorten großblumiger Hybriden, die aus Stecklingen vermehrbar sein sollten. Später wurde diese Aufgabe mit seinem Zuchtmaterial an die Zuchtstation Berlin-Baumschulenweg abgegeben. Einen Teil dieses Zuchtmaterials pflanzte er jedoch in den Rhododendronpark Dresden-Wachwitz. Wir besitzen drei Sorten von ihm. Weiterhin beschäftigte er sich mit der Zucht von Kiusianum-Hybriden. Neun der zehn entstandenen Sorten sind in unserer Sammlung. Darüber hinaus besitzen wir weiteres unbenanntes Material von großblumigen Rhododendronhybriden und laubabwerfenden Azaleen aus seiner Hand. Bild 026

6. Bernhard KNORR: Als Mitarbeiter des VEG Saatzucht Baumschulen Dresden und auf Grund seiner Zusammenarbeit mit Werner DÄNHARDT war er der Gattung sehr verbunden und züchtete eine Vielzahl neuer Sorten, die zum großen Teil auf dem Tharandter Friedhof aufgepflanzt sind. Einige davon erhalten wir auch in unserer Kollektion.

7. Prof. Dr. Siegfried SOMMER: Innerhalb des von Bernhard KNORR übernommenen Materials weist dieser zwei Sorten als Züchtungen von Prof. SOMMER aus.

8. Victor von MARTIN: Dieser ursprünglich aus dem sächsisch-schlesischen Rothenburg stammende Züchter verblieb nach dem Krieg in Westdeutschland. Sein Zuchtmaterial gelangte in den Rhododendronpark Bremen. Von Zeit zu Zeit werden dort Nummernsorten getauft. Interessante Teile dieses Materials sollen wir in Kürze übergeben bekommen.

Damit ist unser Sammlungsprofil, sächsische Züchtungen, umrissen.

Schon gibt es Vorschläge, auch die Sorten zu sammeln, in denen SEIDEL-Sorten als Kreuzungspartner verwendet wurden. Damit könnte man natürlich auch gut die Weiterentwicklung dokumentieren. Aber nun wollen wir uns auf das Machbare und Naheliegende konzentrieren.

Steht noch die Frage: Wie sicher sind die Sorten nun bewahrt? Da gibt es nur eine Antwort: Nichts ist sicher. Auch wir stehen – so wie andere Botanische Gärten – immer mal wieder auf der Streichliste. Eines haben wir gelernt: Die Erhaltung solcher Einrichtungen hängt viel von der Sympathie der jeweiligen Bearbeiter in den Ämtern und Ministerien ab. Wir bemühen uns um den einen oder anderen Schutzstatus, um die Gefahren zu verringern. Zum einen gibt es ja seit einigen Jahren innerhalb der Deutschen Genbank Zierpflanzen auch die Deutsche Genbank Rhododendron. Wir sind sammlungshaltender Partner mit unseren Topfazaleen und Rhododendron. Das Bundessortenamt (BSA) koordiniert im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) die Genbank. Die Bestände sind Bestandteile des „Nationalen Inventars Pflanzengenetischer Ressourcen in Deutschland“. Im Internet gibt es unter https://www.bundessortenamt.de/rhodo/ dazu eine Übersicht der in Deutschland gezüchteten Sorten mit Fotos und Beschreibung. Darüber hinaus unterstützt die Genbank ihre Partner bei der Nachbestimmung der Sorten wie auch bei der Vermittlung gefährdeter Taxa.

Sehr wichtig ist für uns der Denkmalschutz für unsere Sammlungen. Dieser umfasst unsere Kamelien und seit 2008 auch die Rhododendren. Bild 027

Sehr wichtig ist für uns der Denkmalschutz für unsere Sammlungen. Dieser umfasst unsere Kamelien und seit 2008 auch die Rhododendren. Bild 027

Die letzte Frage: Kann man die Rhododendren auch besichtigen? Der Rhododendronpark befindet sich noch im Aufbau. Bei einigen Pflanzungen haben wir noch Probleme mit der Verseuchung des Bodens durch Abwässer bzw. mit der zu guten Wasserhaltigkeit der Lehmböden. Dort sind die Arbeiten aufwendig: große Pflanzgruben, viel Drainage und hohes Pflanzen sind notwendig. Der Mangel an schattenspendenden Gehölzen ist auch bemerkbar. Viele vorhandene auf den Nachbargrundstücken wurden in den letzten Jahren gefällt, damit die Besitzer die Rhododendronblüte sozusagen als erweiterten Garten genießen können.

Zuletzt legten wir einen Teich mit reichlich Steinsetzungen aus Nenntmannsdorfer Grünstein an und bepflanzen ihn mit heimischen Wasserpflanzen. Diese waren ein Geschenk von Hans Lehmann, Inhaber der gleichnamigen Wasserpflanzengärtnerei.

Zuletzt legten wir einen Teich mit reichlich Steinsetzungen aus Nenntmannsdorfer Grünstein an und bepflanzen ihn mit heimischen Wasserpflanzen. Diese waren ein Geschenk von Hans Lehmann, Inhaber der gleichnamigen Wasserpflanzengärtnerei.

Auch Bänke sind schon in der Fertigung. Wege müssen noch verbessert werden. Dann müssen die Pflanzen auch noch ein wenig wachsen. Aber das größte Problem ist der Bau eines Eingangsbereiches, dessen Finanzierung derzeit völlig ungeklärt ist.

Daher ist die Besichtigung vorerst nur mit Führungen möglich.

Wünschen wir uns doch alle gemeinsam, dass der Aufbau der Sammlung gelingt und sie über lange Zeit bestehen bleibt.

*1) In „The International Rhododendronregister and Checklist“ 2004 sind die drei genannten Sorten nicht enthalten.

*2) In „The International Rhododendronregister and Checklist“ 2004: ‚Lady Emil Peele‘ als ‚Lady Emily Peel‘ mit dem Hinweis: Herkunft unbekannt.

*3) In „The International Rhododendronregister and Checklist“ 2004: ‚Jay Gould‘ wird als Synonym von ‚Alexander Adie‘ beschrieben.

*4) In „The International Rhododendronregister and Checklist“ 2004: mit ‚Goethe‘ benannte offensichtlich Hermann SEIDEL eine Sorte und Rudolf SEIDEL nutzte den Namen für eine andere Züchtung von 1897 nochmals.

*5) In „The International Rhododendronregister and Checklist“ 2004 wird ‚Minnie‘ als Züchtung von J. Standish ausgewiesen.

*6) In „The International Rhododendronregister and Checklist“ 2004: ‚Julius Rüppel‘ mit dem Hinweis: Herkunft unbekannt, Firma Seidel (1880).

*7) In „The International Rhododendronregister and Checklist“ 2004 wird ‚Jewess‘ als Züchtung von L. L. Liebig (vor 1854) ausgewiesen.

*8) In „The International Rhododendronregister and Checklist“ 2004: ‚Omer Pascha‘ als ‚Omar Pasha‘ mit dem Hinweis: Herkunft unbekannt.

*9) In „The International Rhododendronregister and Checklist“ 2004: ‚Dr. Hooker‘ als ‚Doctor Hooker‘ mit dem Hinweis: Herkunft unbekannt.

- Anonym (1901): Die Gartenbau-Ausstellung in Hamburg. Die Gartenwelt. 385-387.

- Anonym (1909): Große Internationale Gartenbauausstellung in Berlin. Die Gartenwelt. 17-18.

- Anonym (1930): Gespräch mit Wilhelm II. Neues Wiener Journal. 01.06.1930. 3.

- BOHLMANN, Ernst und anonym (1904): Die Internationale Kunstausstellung und Große Gartenbauausstellung Düsseldorf 1904. Die Gartenwelt. 397-401 und 487-490.

- BOHLMANN, Ernst (1905/06): Über die Winterhärte der Rhododendron Catawbiense-Hybriden. Gartenwelt. 8-9.

- BOUCHÈ, Friedrich (1906): Winterharte Rhododendron im Königl. Grossen Garten in Dresden. Möller`s Deutsche Gärtner-Zeitung. 497-500.

- BRABANT, Artur (1930): Traugott Jacob Hermann Seidel. Sächsische Lebensbilder. 345-353.

- Correspondenz – Nachrichten die Gebrüder Seidel in Dresden und Wien betreffend, Wien, 01.03.1826.

- DÄNHARDT, Werner (1978): Dresden – Stadt der Rhododendron. Vortrag zur 2. Arbeitstagung des ZAK Rhododendron am 19.05.1978. Dresden.

- DOSTÀLKOVÀ, Alzbeta (1989): Winterhärte von Rhododendron im Park von Pruhonice. Beiträge zur Gehölzkunde. 96-97.

- EIDNER, geb. SEIDEL: Überliefertes und Erlebtes. Festschrift aus Anlaß des 100jährigen Bestehens der Flora (1926) Dresden.

- HAIKAL, M. (2000): Der Kamelienwald – die Geschichte einer deutschen Gärtnerei, Leipzig.

- Herrmann, Erich (1933): Winterharte Rhododendron. Möller’s Deutsche Gärtner-Zeitung. 2.

- HIEKE, Karel (1989): Ergebnisse der Sortenprüfung und Züchtung bei Rhododendren in Pruhonice. Beiträge zur Gehölzkunde. 85-89.

- Kammeyer. Hans F. (1923): Die Rhododendron-Sonderkulturen von T. J. Seidel in Grüngräbchen. Die Gartenwelt. 257-261.

- LEDIEN, F. (1899): Winterharte Rhododendron. Neuberts Garten-Magazin. 466 – 468.

- LESLIE, Dr. Alan C (2004): The International Rhododendronregister and Checklist. The Royal Horticultural Society. London.

- MÖLLER, Ludwig (1885): Die Rhododendronausstellung von T. J. Seidel-Dresden im Wintergarten des Zentralhotels in Berlin. In: Deutsche Gärtnerzeitung, 175, 176, 178, 179. Erfurt.

- MONTANUS, Robert (1885): Erinnerung an die Rhododendron-Ausstellung von T. J. Seidel-Dresden in Berlin. In: Deutsche Gärtnerzeitung, 241/242. Erfurt.

- SCHIMMLER, G. (1935): Die Entwicklung der Kamelien – Azaleen – und Erikenkulturen Deutschlands, Würzburg.

- SCHMALSCHEIDT, Walter (2002): Rhododendron-Züchtung in Deutschland. Oldenburg.

- SCHNIEBER, H.-R. (1958): Die Entwicklung des Zierpflanzenbaues von 1800-1939 am Beispiel Dresden, Hannover.

- SCHRÖDER, Ludwig (1989): Der Beitrag der Familie Seidel zur Entwicklung winterharter Rhododendren. Beiträge zur Gehölzkunde. 80-84.

- SCHULZ, Otto (1904): Rhododendron-Kreuzungen. Möller’s Deutsche Gärtner-Zeitung.

- SEIDEL-Familienarchiv: Johann Heinrich Seidel und Johanna Eleonore Seidel, geb. Fleischer, Abschrift von Handschriften.

- SEIDEL-Familienarchiv: Traugott Leberecht Seidel – Jacob Friedrich Seidel, Abschrift von Handschriften, übertragen durch Armin Schellhorn.

- SEIDEL-Familienarchiv: Traugott Jacob Rudolf Seidel. Ohne Datum.

- SEIDEL, G. F. (1816): Verzeichnis. In: Intelligenz-Blatt der Fortsetzung des Allgemeinen Teutschen Garten-Magazins, Weimar.

- SEIDEL, J. F. und G. HEYNOLD (1846): Die Rhodoraceae, Leipzig und Dresden.

- SEIDEL, T. und J. M.TETTELBACH (1821): Hülfsblätter der Botanik, Dresden.

- SEIDEL, Traugott Jacob (1843): Pflanzen-Catalog. Dresden.

- SEIDEL, T. J. (1893): Preiss-Verzeichnis. Dresden.

- SEIDEL, T. J. Hermann (1879): Anweisung zur Vermehrung, Cultur und Züchtung von Varietäten des Rhododendron. Striesen bei Dresden. I-VIII.

- SEIDEL, T. J. Hermann (1885): Einiges über Vermehrung, Kultur und Züchtung von Varietäten des Rhododendron. Deutsche Gärtnerzeitung. 138-140.

- SEIDEL, T. J. Hermann (1885): Die harten Rhododendron. Illustrierte Gartenzeitung. 125-129.

- SEIDEL, T. J. Hermann (1890): Zur Rhododendron-Kultur. Erfurter Illustrierte Gartenzeitung. 183-487 und 497-499.

- SEIDEL, T. J. Hermann jun. (1920): Über den Ursprung unserer winterharten Rhododendren. Gartenschönheit. 45.

- SEIDEL, T. J. Hermann jun. (1926): Hundert Jahre Rhododendronzucht in Sachsen. Festschrift aus Anlaß des hundertjährigen Bestehens der FLORA. 111-116. Dresden.

- SEIDEL, T. J. H. jun. (1932): Informationsbroschüre ohne Titel. Grüngräbchen.

- SEIDEL, T. J. Hermann jun. (1932): Moorbeetpflanzen nach dem Winter 1931/32. Möller’s Deutsche Gärtner-Zeitung. 376-378 und 389-390.

- SEIDEL, T. J. R. (1902): Winterharte Rhododendron. In: Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft,387-402, Ludwigsfelde, Bonn.

- SEIDEL, T. J. R. (1903-04): Mitteilungen über die Akklimatisation und Züchtung der winterharten Rhododendron. In: Flora, Sitzungsberichte und Abhandlungen, 49-60, Dresden.